森永甘酒缶が50周年を迎える2024年。

発酵素材の恵みの一つである酒粕について、その魅力を伝えるべく、新しいアプローチでのユーザーに直接触れるイベントを開催しました。

その名も「カスサミット」

「かす」に関心のある大学生や町民、料理研究家、甘酒好きなど約 30 名の方々にお集まりいただきました。

今回はその様子をレポートしていきます❗

【美しい海と山に囲まれ、文化と歴史を重ねた葉山の古民家にて】

それぞれ商品開発を担当する森永製菓と森永乳業の社員がサミットの主賓の「キング」「クイーン」に扮装して魅⼒を解説しました。

そして、酒粕と同じ副産物であるホエイをゲストに招き、トーク形式で参加者と共にそれぞれの普遍的な魅力について知り、考え、未来を語りました。

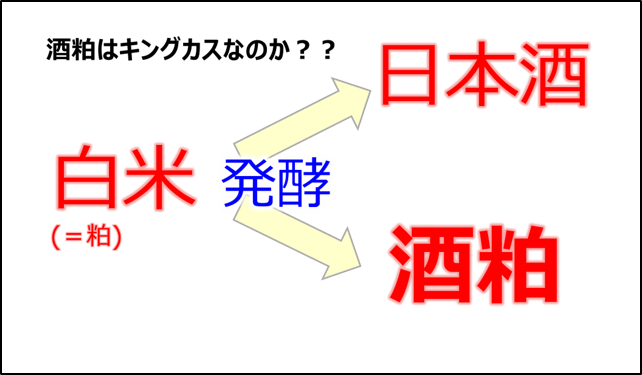

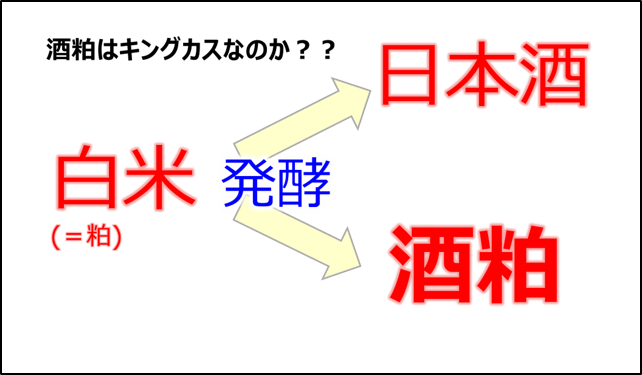

日本酒作りの工程で出る副産物で、⽢酒の材料になる「酒粕」や、「ホエイ」は牛乳をチーズに加工する製造工程で出てくるものです。

💠 解説の主な内容は下記のとおりです。

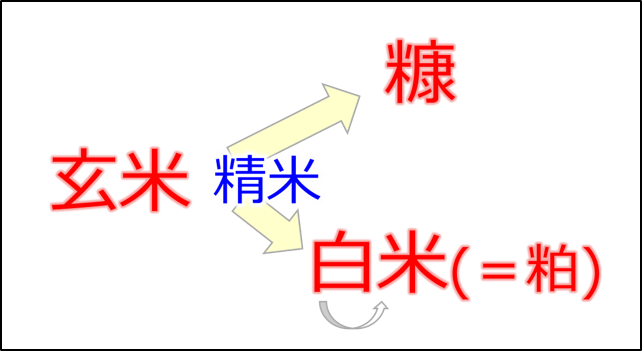

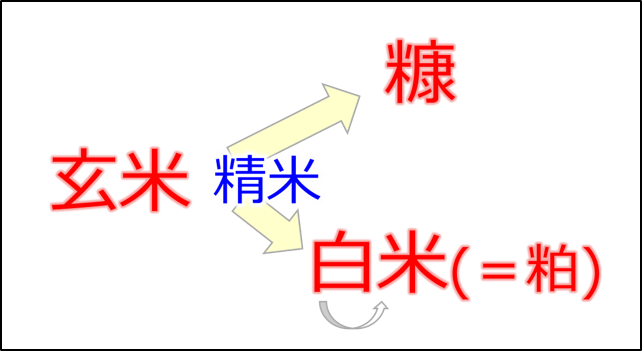

白米は転じると粕(かす)と呼べます。

上記のことも含めて、日本酒の副産物として『カス』と呼ばれている酒粕が白米と比べてもタンパク質やアミノ酸など栄養成分が多く含まれていることやホエイも発酵させ価値の高いものにする研究を行っているなど、それぞれの素材の理解を深めました。

🔸 酒粕・米麹の詳細は、こちら>>

つまみブレークタイムでは、湯島山緑泉寺(東京都台東区)の住職で、料理僧として料理、食育に取り組んでいる青江覚峰さんが、葉山の農家「Bassed Farm」で収穫した野菜で精進料理を参加者に振舞いました。

一般では生ごみとして廃棄してしまうような野菜のかす、皮も茎もへたも使ったんですよ😊

管理栄養士で酒粕研究家のさけかすこさんが持参した酒粕を提供いただき、試食会も行われました。

3種の板状のかす、練りかす、玄米かす、熟成かすの6種類は、ひとえに酒粕と言っても味わいも香りも全く異なるものでした。

⽢酒探求家の藤井寛さんには、米麹甘酒と酒粕甘酒の歴史の説明や、サミットの乾杯に用いた酒粕入り甘酒の紹介をしていただきました。

東京農業大学の服部一夫教授は、国内に比べ、酒粕に関する英文論文数は数十件しかないことを指摘。

こんなに栄養価の高い素材なのに、未解明のことも多く、まだまだ研究対象として魅力的な食品素材であると説明してくれました。

フードスタイリストの新田亜素美さんは、今回のサミットを通し、酒粕の有用であることの発見、他の発酵食品との組み合わせについてアイデアが浮かんだと好感触でした。

サミットに参加された若い方も、酒粕は甘酒として飲むだけでなく、和食にも洋食にもスイーツにも使えそうだと大興奮でした。

米麹だけでなく、酒粕入りの甘酒も飲んでみたいとの参加者の声も!

第一回目のカスサミットは大成功!ご好評につき、第二回目もあるかも❓❗

酒粕のさらなる可能性について検討を行い、今後も酒粕の魅⼒を発信してまいります✨

発酵素材の恵みの一つである酒粕について、その魅力を伝えるべく、新しいアプローチでのユーザーに直接触れるイベントを開催しました。

その名も「カスサミット」

「かす」に関心のある大学生や町民、料理研究家、甘酒好きなど約 30 名の方々にお集まりいただきました。

今回はその様子をレポートしていきます❗

それぞれ商品開発を担当する森永製菓と森永乳業の社員がサミットの主賓の「キング」「クイーン」に扮装して魅⼒を解説しました。

そして、酒粕と同じ副産物であるホエイをゲストに招き、トーク形式で参加者と共にそれぞれの普遍的な魅力について知り、考え、未来を語りました。

日本酒作りの工程で出る副産物で、⽢酒の材料になる「酒粕」や、「ホエイ」は牛乳をチーズに加工する製造工程で出てくるものです。

💠 解説の主な内容は下記のとおりです。

白米は転じると粕(かす)と呼べます。

上記のことも含めて、日本酒の副産物として『カス』と呼ばれている酒粕が白米と比べてもタンパク質やアミノ酸など栄養成分が多く含まれていることやホエイも発酵させ価値の高いものにする研究を行っているなど、それぞれの素材の理解を深めました。

🔸 酒粕・米麹の詳細は、こちら>>

つまみブレークタイムでは、湯島山緑泉寺(東京都台東区)の住職で、料理僧として料理、食育に取り組んでいる青江覚峰さんが、葉山の農家「Bassed Farm」で収穫した野菜で精進料理を参加者に振舞いました。

一般では生ごみとして廃棄してしまうような野菜のかす、皮も茎もへたも使ったんですよ😊

管理栄養士で酒粕研究家のさけかすこさんが持参した酒粕を提供いただき、試食会も行われました。

3種の板状のかす、練りかす、玄米かす、熟成かすの6種類は、ひとえに酒粕と言っても味わいも香りも全く異なるものでした。

⽢酒探求家の藤井寛さんには、米麹甘酒と酒粕甘酒の歴史の説明や、サミットの乾杯に用いた酒粕入り甘酒の紹介をしていただきました。

東京農業大学の服部一夫教授は、国内に比べ、酒粕に関する英文論文数は数十件しかないことを指摘。

こんなに栄養価の高い素材なのに、未解明のことも多く、まだまだ研究対象として魅力的な食品素材であると説明してくれました。

フードスタイリストの新田亜素美さんは、今回のサミットを通し、酒粕の有用であることの発見、他の発酵食品との組み合わせについてアイデアが浮かんだと好感触でした。

サミットに参加された若い方も、酒粕は甘酒として飲むだけでなく、和食にも洋食にもスイーツにも使えそうだと大興奮でした。

米麹だけでなく、酒粕入りの甘酒も飲んでみたいとの参加者の声も!

第一回目のカスサミットは大成功!ご好評につき、第二回目もあるかも❓❗

酒粕のさらなる可能性について検討を行い、今後も酒粕の魅⼒を発信してまいります✨

178件の「いいね!」がありました。

全178件の「いいね!」がありました。

- 156

- 1

- 1

- 8

- 12

-

acsママ

-

暴走天使

-

赤黒12

-

き な こ

-

むなっち

-

キョロっこ

-

みるふお菓子・スイーツを食べることが大好きです🧡

-

kitano hk楽しく参加できたらと思います。

-

薫風

-

向日葵♡

-

ぽぇす懸賞応募にハマっています。お菓子、アニメ、マレーバクが大好きです。

-

なかて

-

ひとミックス

-

みるみるm

-

エンゼル♪👼🪽宜しくお願いします🔰

-

ココ83

-

チョコボール森永製菓のお菓子が大好きです。よろしくお願いします。

-

実力5、運3、調子2。

-

cocoa11

-

NORIゼル王子皆さんと仲良く楽しみたいです。どうぞよろしくお願いします。

-

ペルとチロ

-

あっつんママ

-

ヨンカラお菓子とビールと走るの大好き。 シュークリームとビールとランって事ね!

-

ぷりりん

-

夜明けのみゅう

-

つぎのすけ

-

お菓子ラブ

-

エンゼルバード

-

りえこ おお

-

虎の母

-

よし61

-

モリナエンちゃん

-

こねる

-

最近メタボな親父太り過ぎに注意しています。

-

リボーン再生

-

ねことねこ

-

あまやゆ

-

江戸前すし

-

ぷーやん

-

はせ6363

-

ななやえしげ

-

ずぼらん新商品、期間限定に弱いです。 孫が3人になりhappyな毎日です。

-

ミリちゃん

-

Sophieチョコレートが大好きです!

-

スミレすずらん投稿したのも、いいね✨もらったのもエンゼルPLUSが初めてです❇️ よろしくお願いします(^o^)

-

のーやん

-

寿利子

-

もん三郎いくつになってもお菓子大好き!ほぼ毎日食べています。

-

もぐちゃん3

-

どりゅうくん

-

るーゆいつも、コメントに沢山いいね!を下さってありがとうございます!

-

日本たばこ

-

ことてつ

-

chiikoroチョコレートのお菓子が大好きです!

-

mame2

-

ごぺお菓子が大好きです☺️🍫🍪✨

-

YOROSHIKU

-

kuron

-

ぼんもり

-

papapan

-

フェアン

-

LEOPON甘いもの好きなアウトドア派です。

-

ねこじぃ

-

ヨッちゃんママ

-

nico12

-

a-t

-

山菜そば

-

さく@

-

おきこ

-

ふうちゃん

-

Ryoina

-

せっちゃん2

-

かのん

-

アラレさん

-

いるかなっつ

-

いのちゃんバナナチョコ大好き!毎日モグモグお菓子に癒されちゅー。

-

サッポロナリ

-

海岸通り

-

ピンタゾウガメ初心者です。

-

金の天使はどこですか?カオッカオッチョコボール クォ

-

すぬを

-

プラナリア

-

ももこ~

-

トラッキー

-

Koooj

-

ちゃ

-

ユーザー名

-

yuko⭐︎ずっと好きでありたい森永製菓さんのお菓子たち🍫🍪 もっともっと森永製菓さんのお菓子Loveで頑張りますね!

-

かもこ

-

ぞうこ

-

39くうちゃん

-

ひろひろひーろ

-

きみきみきみ

-

アンジェリカ

-

ぽんで

-

結城ふう

-

みなみみゆき森永さんのお菓子は特別!子供も大人も楽しめるところも魅力ですね♪皆さんの手作りおやつを拝見するのが日々の癒やしです(*´―`*)

-

北海道新聞

-

kanyan

-

ブラックリヴァーおやつとスポーツ観戦が大好きです。でも自分ではあまり運動はしていません・・・

-

もこまるこ

-

yon2yon2商品の購入機会は減りそうですが 皆さんの投稿やコメントを 毎日楽しませていただいております どうぞよろしくお願いします

-

小町ちゃん

-

admw

-

ai2015

-

けんけん②

-

mchoco

-

松崎太一郎

-

yumehiko

-

k-key

-

バブー

-

ひなこめ

-

たろもん

-

うさポンとうさピイひなたぼっこしてます。

-

ブランクながい

-

にゃひ

-

ミー姉さん

-

エンゼル大好き♪とにかくお菓子が大好きな私です!どうぞよろしくお願いいたします♪

-

のぼみん

-

てげし

-

ルーベラリボン

-

エンゼルパイだいすき

-

まなちっち森永のお菓子は大好きなものばかり!

-

星空きらり

-

RB26VR38いつも楽しみ、皆さんの投稿、コメント見ております☺️ 私はチョイス派、白いDARS推しです‼️ でも、マリー、ムーンライト、チョコボール、エンゼルパイ、チョコボール、えーと正直全部好きです🎵 もし、投稿、コメントを見て頂けたら幸いです⤴️ よろしくお願い致します🙇

-

ジョージ・ベスト

-

ねむこ

-

くまくまくー

-

あすか

-

ゆ-き

-

次郎鴨

-

さんわ

-

しろちゃん

-

やさいのひシフォンケーキを焼くのが大好きです。 出会いを大切に 楽しくコミュニティ参加したいです。 よろしくお願いします。

-

おたまご

-

森のクマちゃん

-

大ちゃんママちゃん

-

チアスマイル

-

おきごんどう物心ついた頃からエンゼルマークの入ったお菓子が手元にあることが多かったと思い出します。そして今も。 遊び心たっぷり&ロングセラーの森永製菓が大好きな一児の母です。 時々キョロちゃんの絵を描いて投稿の説明に登場させたりしてます♪ キョロちゃんが大好きです(^.^)

-

ネオ♪新人のおじちゃんです。 よろしくお願いいたします。

-

カジエイト森永大好きです

-

てもな

-

かねちゃん

-

ドラミーゴ

-

森永虎吉

-

ちびきち

-

ラミー

-

まゆまゆとまと

-

りんりひお菓子大好きです♪

-

おざくちゃん新商品や季節限定品にとっても弱い食いしん坊さんです。 小さい頃から食べている大好きなビスケット達が私の永遠の大好物です。 おいしく楽しくがモットーです♪よろしくお願いします。

-

イクオ

-

*bluesky*子供の頃から森永製菓のお菓子大好きです。

-

レモングラス

-

ショーちゃん

-

シャムロック

-

chi-sato

-

yuzuriha食べる事と、スポーツ観戦が好きです。

-

こんちゃーん

-

ちゃこれん森永商品と共に成長してきました。 これからもよろしくお願いします。

-

レヴィ

-

翼君大好きよろしくお願いします。<m(__)m>

-

たまニャン宜しくお願い致します

-

Akki☆

-

もえゴン

-

かじかじ

-

サインペン

-

すうどん

-

masa617

-

タイガーマウスよろしくお願い申し上げます。

-

ヒチャエどれくらい参加出来るのかわかりませんが、楽しそうなコミュニティなので可能な限り出席したいですね)^o^(

-

くくくま

-

ココちゃんは男の子

-

みきママママ

-

たけちよお菓子が大好きです。

-

まきさと

-

H!MeUraお菓子とアイスがない人生なんで、考えられませぬ(*'∀'人♡。

-

matsu5憧れの「森永紅茶」がtsunagari紅茶💞🫖💞となって大復活しました♡♡♡ tsunagari紅茶💞🫖💞が、たくさんの皆さんとtsunagariますように💫💫💫どこまでもtsunagariますように💫💫💫未来へとtsunagariますように💫💫💫

-

桜舞姫お菓子好きの主婦です。

コメント

103件のコメントがあります。

並び替え

-

-

カスサミット!すごく興味深い、おもしろそうなイベントですね👀✨レポートも勉強にりました😊酒粕もホエイもあまり日常的に馴染みがないので、生活に取り入れやすい商品があったり、活用法を知る機会があるといいなと思いました!

-

-

-

-

-

-

-

-

投稿の報告

「エンゼルPLUS」内において、利用規約に違反する疑いがある投稿を発見された場合は、こちらより該当する理由を選択の上報告ください。

該当する理由を選択してください。

投稿の報告

通信に失敗しました。恐れ入りますがしばらくたってからやり直してください。

ご協力ありがとうございました

※報告者情報、報告内容については個人情報保護方針にて保護され、公開されることはありません。

注意事項

ご連絡に事務局が個別にお答えすることはありません。

ご連絡いただいた内容は、利用規約に照らし合わせて確認を行います。

ご連絡をいただいても違反が認められない場合には、対応・処理を実施しない場合もあります。

ご連絡いただいた内容は、利用規約に照らし合わせて確認を行います。

ご連絡をいただいても違反が認められない場合には、対応・処理を実施しない場合もあります。